Sorie del Mugello

Storia

La battaglia dei Crocioni (Scarperia del Mugello)

Antica miniatura “Totilia distrugge Firenze”

Correva l'anno 542 d.c.

Quando gli Ostrogoti guidati da Totila scesero in Italia, dopo aver sbaragliato gli eserciti bizantini nelle pianure di Faenza, proseguirono nell’avanzata verso la Toscana mandando un’armata contro Firenze dove stava il bizantino Giustino. Scesero per la via più breve devastando la valle mugellana e lasciando una lunga striscia di sangue; poi misero sotto assedio Firenze passando dalle Salaiole. Era, infatti, quella la Faentina “romana”, la strada più frequentata e praticabile del tempo. Giustino a quel punto chiese aiuto a Belisario a Ravenna, il quale inviò un grosso esercito con a capo i luogotenenti Bessa, Cipriano e Giovanni di Vitaliano.

Totila, informato di ciò, levò subito l’assedio e tornò sui suoi passi ritirandosi a nord in un luogo che, secondo l’antico storico Procopio, era detto “Mucelle” distante circa un giorno di cammino da Firenze. Insomma, riborda un’altra volta nel nostro povero Mugello! Intanto, l’esercito Bizantino guidato da Giovanni riconquistò Firenze e inseguì nella valle i Goti, i quali pensarono bene di lasciare la “zona Sieve” e cercare una collina dove meglio resistere allo scontro. Lo racconta sempre Procopio, il quale dice chiaramente che “levarono i loro accampamenti dalla piana e si rifugiarono su un vicino colle”. Da quella collina, individuata da vari storici come quella dei Crocioni sotto Scarperia, videro secondo il Brocchi “un esercito di ventimila romani in sull’ordine di battaglia (…) vedutolo lo sbeffano con alte grida e sonoro schiamazzo”. Lo scontro, fin troppo equilibrato, si trasformò in breve in una vera e propria carneficina. A un certo punto si diffuse tra i soldati bizantini la falsa notizia della morte di Giovanni e i soldati, presi dal panico, si sparpagliarono. Bastò quello per perdere la battaglia e far ritirare i Bizantini in Firenze e nelle altre città fortificate. Totila, consapevole delle enormi perdite subite e davvero distrutto dalla battaglia, non li inseguì e preferì dirigersi altrove.

La battaglia di Pulicciano tra Guelfi bianchi e neri

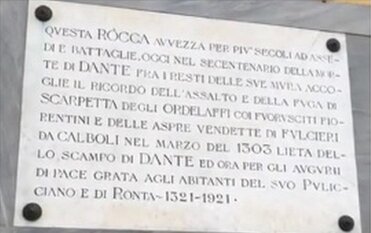

Una piccola 'perla' mugellana. Nell'ambito del progetto 'Le Vie di Dante, tra Toscana e Romagna, e verso l'anniversario dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, una serie di videoservizi giornalistici ricordano le tracce legate a Dante. Uno di questi è stato realizzato davanti alla chiesa di San Maria a Pulicciano (Ronta, Borgo San Lorenzo) che accoglie sulla sua facciata una targa realizzata nel 1921 (in occasione dei 600 anni dalla morte di Dante 1321-1921) e in ricordo dell'assalto e della fuga di Scarpetta degli Ordelaffi e dei fuoriusciti fiorentini, che avvenne nel marzo del 1303.Tra i fuoriusciti vi era anche Dante, che Scarpetta ospitò nel 1303, dandogli anche un lavoro come segretario. Nello stesso 1303, ci fu come detto la battaglia presso Castel Puliciano, che vide i due fronti opposti guidati entrambi da un forlivese: per i fuoriusciti fiorentini ed i ghibellini, appunto, Scarpetta; per la città di Firenze, il podestà Fulcieri da Calboli.

Articolo :

Il Castello del Trebbio, sul poggio omonimo già proprietà della famiglia dei Medici dal 1309, conserva intatta l’impronta geniale dell’architetto fiorentino Michelozzo Michelozzi.

Da solitario baluardo a guardia del Trivio di un antichissimo percorso etrusco-romano, il Trebbio divenne castello intorno al 1364, quando si costruì una cinta fortificata coronata da camminamento esterno che venne a legare la torre con due attigui fabbricati. Fu poi, secondo le cronache, Michelozzo nel corso del primo Quattrocento, per Giovanni di Bicci dei Medici e il figlio Cosimo, a realizzare il mirabile unicum, la villa-castello quale oggi ammiriamo corredata dalla loggia e dal bel giardino pergolato.

Da solitario baluardo a guardia del Trivio di un antichissimo percorso etrusco-romano, il Trebbio divenne castello intorno al 1364, quando si costruì una cinta fortificata coronata da camminamento esterno che venne a legare la torre con due attigui fabbricati. Fu poi, secondo le cronache, Michelozzo nel corso del primo Quattrocento, per Giovanni di Bicci dei Medici e il figlio Cosimo, a realizzare il mirabile unicum, la villa-castello quale oggi ammiriamo corredata dalla loggia e dal bel giardino pergolato.A metà Quattrocento il Trebbio venne destinato al nipote di Cosimo, Pier Francesco, e nell’estate del 1476 vi soggiornò brevemente Amerigo Vespucci. A fine secolo vi lavorò il Botticelli.

Il Trebbio fu poi ereditato dal nipote, il grande condottiero, figlio di Caterina Sforza da Forlì, Giovanni dei Medici, detto dalle Bande Nere, e vi dimorarono la moglie Maria Salviati e il figlio Cosimo destinato nel 1537 al governo di Firenze di cui divenne primo Granduca. Nel 1644 il granduca Ferdinando II vendette l’intera fattoria del Trebbio al mercante fiorentino Giuliano Serragli, che la lasciò in eredità ai Padri Filippini. Nel 1865, quando venne decisa dal governo Italiano la soppressione degli ordini religiosi, i Padri intestarono castello e poderi ad Oreste Codibò, un laico loro amministratore di fiducia. Alla sua morte il nipote Leopoldo si appropriò del complesso e dissipò la proprietà, lasciandone cadere in abbandono gli edifici. Nel 1886 gli eredi vendettero all’incanto il Trebbio che fu acquistato da Maria Teresa de La Rochefoucauld, vedova del principe Marco Antonio Borghese proprietario della vicina Cafaggiolo. Tutto il complesso fu rivenduto all’asta dai Borghese nel 1936, e il dott. Enrico Scaretti acquisì allora entrambe le fattorie di Cafaggiolo e Trebbio. In undici mesi fu restaurato il castello del Trebbio, ormai in completa rovina, recuperando l’originario disegno del Quattrocento.

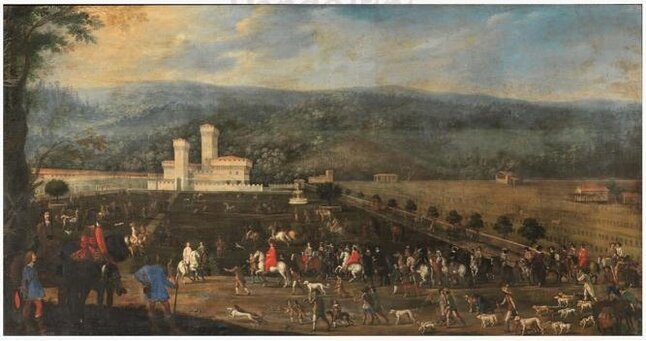

Il complesso architettonico e paesaggistico di Cafaggiolo, con il suo perno monumentale rappresentato dalla grande Villa “edificata in fortezza”,

un tempo fortificata e recintata, a schema architettonico chiuso, con torre di guardia analoga a quella della vicina Villa del Trebbio, racconta ancora oggi la sua storia e la sua evoluzione nel tempo da presidio difensivo per la famiglia Medici a residenza signorile di campagna finalizzata alla villeggiatura, al riposo, alla cura delle attività agresti, collocata com’era in posizione privilegiata nel Mugello al centro di una grande bandita di caccia e di una vasta tenuta agricola.

un tempo fortificata e recintata, a schema architettonico chiuso, con torre di guardia analoga a quella della vicina Villa del Trebbio, racconta ancora oggi la sua storia e la sua evoluzione nel tempo da presidio difensivo per la famiglia Medici a residenza signorile di campagna finalizzata alla villeggiatura, al riposo, alla cura delle attività agresti, collocata com’era in posizione privilegiata nel Mugello al centro di una grande bandita di caccia e di una vasta tenuta agricola.L’edificio originario, sviluppatosi intorno a un primitivo castellare della Repubblica fiorentina, tra il 1443 e il 1451 venne trasformato per volontà di Cosimo il Vecchio e ad opera dall’architetto Michelozzo di Bartolomeo, già attivo anche al Trebbio, in un imponente palazzo fortificato, dai volumi strategicamente articolati, munito di torri, mura con aperture per gli archibugi e le balestre, ponte levatoio e fossati, approntati per la difesa e il controllo militare del territorio. Ma al medesimo tempo, seguendo le proprie inclinazioni per una vita appartata in campagna e rivolta al doctum otium secondo il modello classico esaltato da Cicerone, Cosimo il Vecchio, come ci ricorda il Vasari, si dedicò anche alla sistemazione dell’ampia area circostante la dimora, strutturando “i poderi, le strade, i giardini, e le fontane con boschi attorno, ragnaie, e altre cose da ville molto onorate”.

Tutti caratteri che definiscono lo sviluppo in senso rinascimentale della residenza mugellana, che presto diverrà, con Lorenzo il Magnifico, un vero e proprio luogo di villeggiatura e di studio operoso, ospitando Pico della Mirandola, Marsilio Ficino e, per lunghi periodi, Agnolo Poliziano, dedito alla formazione di Giovanni de’ Medici, futuro papa Leone X.

Tutti caratteri che definiscono lo sviluppo in senso rinascimentale della residenza mugellana, che presto diverrà, con Lorenzo il Magnifico, un vero e proprio luogo di villeggiatura e di studio operoso, ospitando Pico della Mirandola, Marsilio Ficino e, per lunghi periodi, Agnolo Poliziano, dedito alla formazione di Giovanni de’ Medici, futuro papa Leone X.

A metà del Cinquecento il Granduca Cosimo I° fa aggiungere il corpo di fabbrica a monte della Villa e integra il sistema difensivo michelozziano, potenziando le attività venatorie che da sempre si erano praticate nel complesso e che continueranno ad essere esercitate dai Granduchi, secondo le tipiche cadenze stagionali, almeno fino alla metà del XVII secolo.

In epoca lorenese, pur venendo meno iniziative di abbellimento della dimora, verrà mantenuta e potenziata, nell’ambito dell’espansione viaria del territorio voluta dai nuovi granduchi, la sua tradizionale funzione di luogo di sosta strategico e di stazione di posta lungo la strada per il settentrione. Conseguentemente all’unità d’Italia, nel 1865 la Villa fu venduta dallo Stato italiano ai Principi Borghese che vi eseguirono radicali interventi di restauro secondo il principio di una ricostruzione in stile, accostando elementi decorativi medievaleggianti a interventi di gusto neo-rinascimentale.

Il Parco della Villa di Cafaggiolo, dopo l’abbattimento della torre di guardia e della doppia cinta fortificata avvenuto a metà Settecento, si fonde oggi con mirabile equilibrio con la grande tenuta circostante, tuttora punteggiata di edifici agricoli rappresentati in antichi cabrei; rappresentando, con il giardino paesaggistico all’inglese realizzato nell’Ottocento sul lato posteriore e con il grande prato antistante il prospetto anteriore, caratterizzato dai due grandi cedri del Libano, un punto di forza del valore monumentale del complesso.